このページは広告を含む場合があります。

本ページはプロモーションが含まれています

どうも、あっぴ(@mypacist)です!

「

allintitleを使うと簡単に、楽にブログのライバルリサーチ(ライバルチェック)ができるよ。

キーワード選定をするときに、これを知ってると重宝する。

ってことでこのページでは、allintitleの

- 意味

- 使い方

- 注意点

をご紹介!

ブログ初心者のあなたでもすぐ出来るので、参考にしてみてね。

クリックできる目次

allintitleとは?

allintitleとは、「指定したキーワードがすべてタイトルに含まれているWebページ」を検索できる特殊コマンド。

基本的な使い方として、「allintitle:」を先頭(キーワードの前)に付けて検索すると使える。

※すべて半角で入力すること

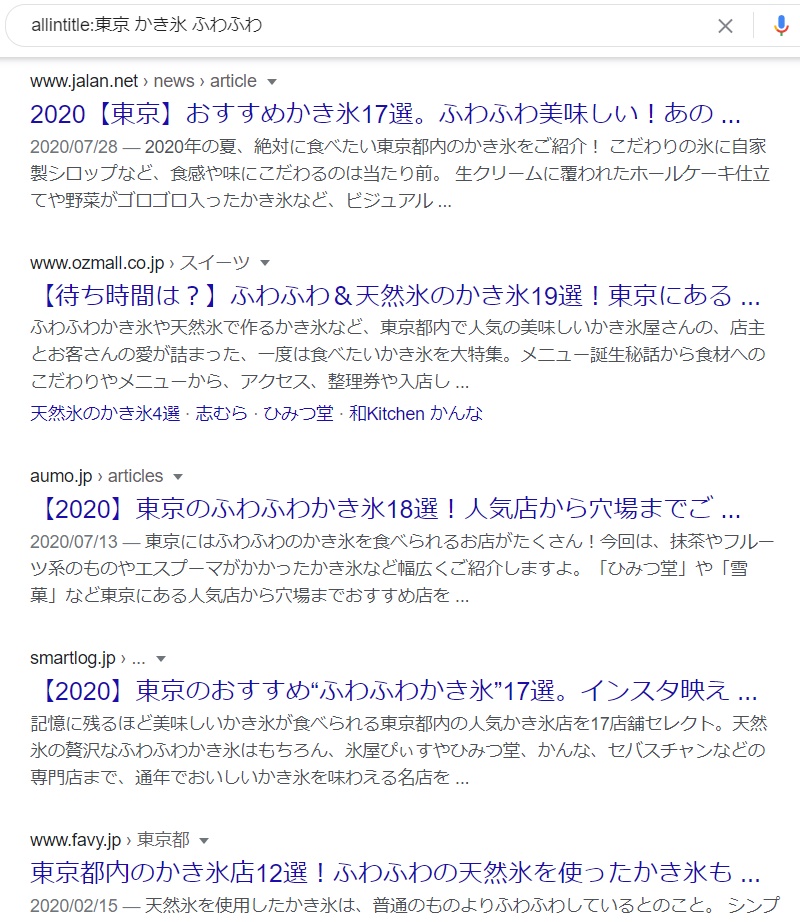

例えば複合キーワード「東京 かき氷 ふわふわ」のallintitleを検索すると

- 東京

- かき氷

- ふわふわ

これら3つが、漏れなくタイトルに含まれているWebページが表示される。

3つのうち1つでも含まれていなかったら、表示されない。

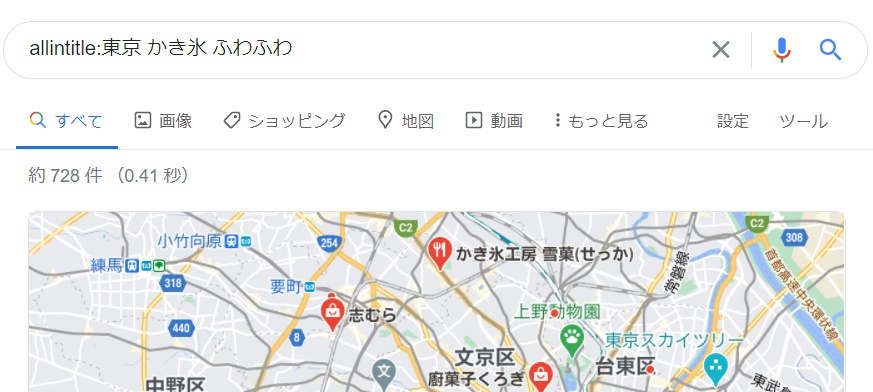

実際にallintitleを調べたときの画像

引用元:allintitle:東京 かき氷 ふわふわ – Google 検索(2020年10月24日0時時点)

intitleとの違い

よく似た言葉に、「

間違えてしまわないように、このintitleの意味と違いも確認しておこうか。

intitleとは、「指定したキーワードのうちいずれかがタイトルに含まれているWebページ」をチェックできる特殊コマンド。

基本的な使い方として、「intitle:」を先頭(キーワードの前)に付けて検索すると使える。

※すべて半角で入力すること

例えば複合キーワード「東京 かき氷 ふわふわ」のintitleを検索すると

- 東京

- かき氷

- ふわふわ

これら3つのうち1つ以上タイトルに含まれているWebページが表示されるよ。

もちろん、3つすべてが含まれているWebページも表示される。

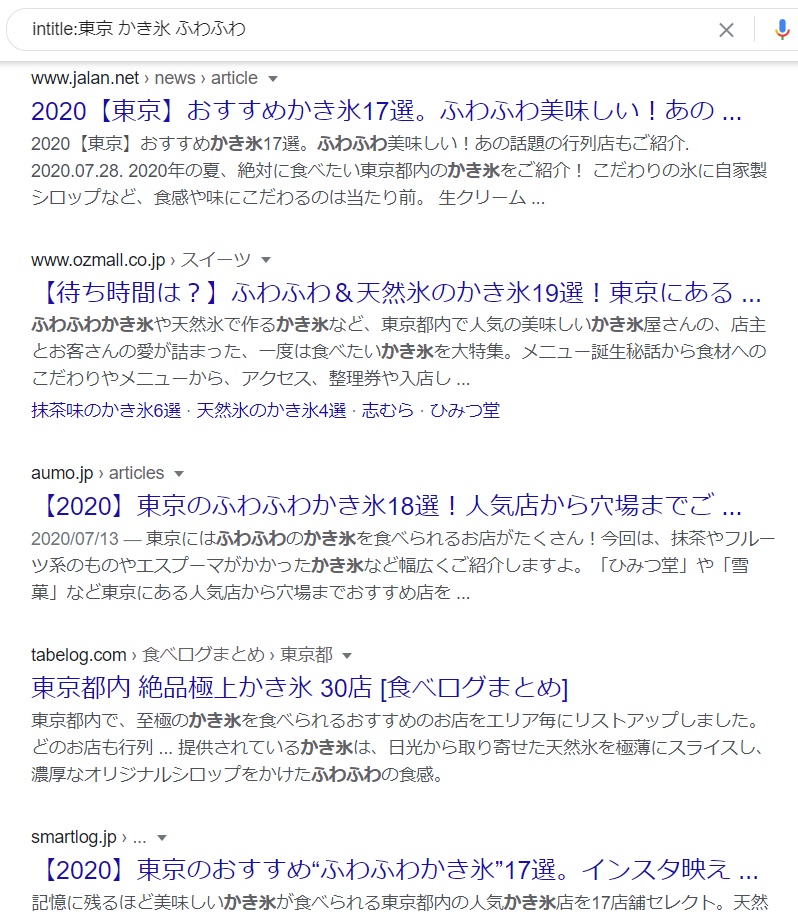

実際にintitleを調べたときの画像

引用元:intitle:東京 かき氷 ふわふわ – Google 検索(2020年10月24日0時時点)

あっぴ

あっぴつまりallintitleは完全一致、intitleは部分一致を意味するってこと

実際allintitleとintitleの画像を比べると、「東京都内 絶品極上かき氷 30店 [食べログまとめ]」というタイトルは

- allintitle→表示されていない

- intitle→表示されている

というのがわかるよね。

※「東京都内 絶品極上かき氷 30店 [食べログまとめ]」はintitleの下から2番目です。

実際にallintitleを調べたときの画像

引用元:allintitle:東京 かき氷 ふわふわ – Google 検索(2020年10月24日0時時点)

実際にintitleを調べたときの画像

引用元:intitle:東京 かき氷 ふわふわ – Google 検索(2020年10月24日0時時点)

これは以下のように、「東京都内 絶品極上かき氷 30店 [食べログまとめ]」にはキーワードが2つしか含まれているから起こる現象。

| 含まれている | 含まれていない |

|---|---|

| 東京 | ふわふわ |

| かき氷 |

一方、他のタイトルはキーワードがすべて含まれている。

だから両者に表示される。

| 含まれている | 含まれていない |

|---|---|

| 東京 | |

| かき氷 | |

| ふわふわ |

allintitleとintiteは似ているけれど、違う言葉。

間違えないように気を付けようね。

ライバルリサーチのやり方

さて、ここからは詳しいallintitleの使い方を解説していくよ。

仕組み

まずは仕組みの解説から。

allintitleは、「ライバルのWebページ自体をチェックする」という使い方はあまりしない。

それよりも、allintitleを調べたときの件数をチェックするんだ。

いくら需要のあるキーワードでも、狙っているライバルが多いほど、あなたのブログが上位表示されるのは難しい。

これは何となくわかるかな?

そしてキーワードを狙っているライバルの数を表すのが、allintitleの件数。

というのも狙っているキーワードは、タイトルにすべて含めるのが鉄則。

「3語の複合キーワードのうち1語や2語しか使ってないWebサイト」より、「3語すべてを使っているWebサイト」の方が、上位表示されやすいからね。

これはつまり「タイトルにキーワードをすべて含んでいるWebページが多い」ほど、「ライバルも多い可能性が高い」ということ。

反対に「タイトルにキーワードをすべて含んでいるWebページが少ない」ほど、「ライバルも少ない可能性が高い」。

| allintitleの件数 | ライバルの数 |

|---|---|

| 多い | 多い |

| 少ない | 少ない |

中にはタイトルにキーワードを入れるのでなく、見出しや本文に入れているライバルサイトもあるけどね。

けれどたいてい、そのキーワードに特化して書いているわけではない。

なのであなたがそのキーワードに特化して書けば、勝ち目はあるということ。

実は「allintitleとintitle、両方の件数を調べる」というキーワード選定方法もあるよ。

ただこれは、個人的にはおすすめしません。

というのも「intitleが多いほど検索する人も多い可能性が高い」という理由でintitleを使うのだけど、キーワードプランナーで検索ボリュームを使って調べた方が確実だから。

キーワードプランナーは一括検索もできるから、手間もそれほどかからないしね。

注意点(デメリット)

このallintitleを使ったライバルリサーチ方法は、機械的にライバルリサーチできる分、初心者さんでも簡単にできる。

けれど

- 通常どおり検索する

- ライバルサイトを1つ1つチェックする

といった一般的なやり方に比べて、以下のようなデメリットがあるよ。

デメリット

- 精度がそれほど高くない

ただそれでもブログを始めたばかりの段階なら、このallintitleを使った方法はおすすめ。

なぜなら以下のメリットがあるからね。

メリット

- 自信を保ちやすい

- オリジナリティのある記事をつくりやすい

このallintitleを使ったやり方では、ライバルサイトの中身を一切見ない。

だからブログ初心者さんにありがちな

- あなたのブログ

- クオリティの高いライバルサイト

これらを比べて、落ち込んでしまうリスクがないんだ。

「ライバルサイトを見たがゆえに自信を失って、記事を書けなくなる・・・」なんてことになったら、本末転倒だからね。

また、「ライバルサイトを見ているうちに、内容がライバルサイトに似てしまう」なんてこともない。

他人から影響を受けすぎない人なら、最初からライバルサイトを見ても問題ない。

けれど自信がない人にはallintitleの使ったやり方は、おすすめだといえる。

とはいえずっとこのやり方を貫くというより、「最初のうちだけ」というのが良いとは思うけどね。

具体的には長くても、ブログに必要な記事ネタが書き終わるまで。

というのもタイトルにキーワードが入っていなくても、強いライバルサイトはあるから。

allintitleの件数だけで測れないこともある。

また、実際に検索することで、ユーザーと同じような目線になれるからね。

あとライバルサイトを見ることで、「こういう書き方はわかりやすくていいな~、私(僕)のサイトにも取り入れよう」といったように、勉強になることもあるしね。

ブログに必要な記事ネタが書き終わったら、集客により力を入れることになるはず。

なのでそのときは、ビシッとライバルリサーチをしよう。

あっぴ

あっぴこのallintitleを使ったやり方は、最初のうちだけ使おう

allintitleの件数の目安

allintitleの件数の目安は、ブログ初心者さんの場合、10件未満を狙うのがおすすめ。

というのも10件未満だと、その複合キーワードで検索されたときの1ページ目(10位以内)に表示されやすいってことだからね。

検索では8割のユーザーが、1ページ目をクリックする。

なので1ページ目に表示されれば、あなたの記事にもアクセスが来やすいよ。

また、慣れてきたらallintitleが10件以上の複合キーワードにも挑戦してみよう。

記事の書き方など他の要素にもよるけれど、個人的には100件未満なら、わりといけると思う。

実際の手順

Step1.候補のキーワード1つについて、allintitleを調べる

まずは候補の複合キーワード1つについて、allintitleを調べよう。

あっぴ

あっぴ「複合キーワード?なにそれ?」という場合は複合キーワードとは?を、「候補ってどうやって探すの?」という場合は複合キーワードの候補の探し方3ステップを参考にしてね

やり方は先ほどもお伝えしたとおり、検索エンジンで「allintitle:〇〇(キーワード)」と検索するだけ。

検索エンジンはシェア率No.1のGoogleを使おうね。

今回は例として「allintitle:東京 かき氷 ふわふわ」を調べるよ。

allintitleのスペルミスにも気をつけてね。

引用元:Google

Step2.件数をチェック

続いて、件数を確認。

件数は検索ボタンを押した後、1番上に出てくるよ。

例えば「東京 かき氷 ふわふわ」のallintitleは728件なので、ライバルが多過ぎだね。

引用元:allintitle:東京 かき氷 ふわふわ – Google 検索(2020年10月24日0時時点)

Step3.メモをとる

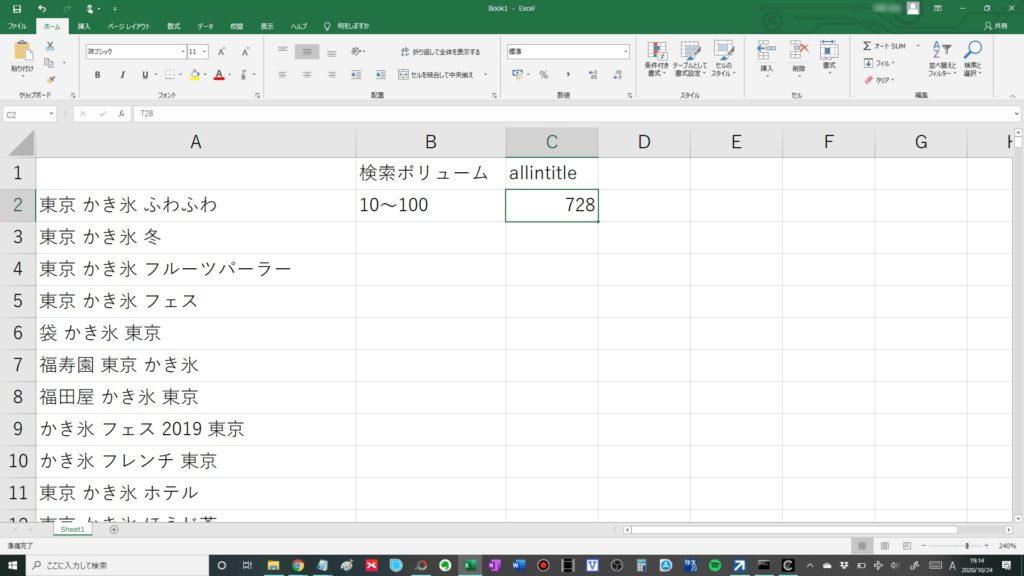

また、調べたallintitleの件数は、複合キーワードの候補と一緒にメモしておくのがおすすめ。

すべての複合キーワードでメモを取るのは大変なので、「これは使えそう!」というものだけでいいけどね。

メモをとっておけば、他の複合キーワードも調べた後に、比べながら「どれを使うか?」と考えやすいからね。

また、保存しておけば、他の記事で使えることもあるから。

エクセルやスプレッドシートといった表計算ソフトを使うと、検索ボリュームもメモしやすいよ。

っと、こんな感じですべての複合キーワードの候補について、allintitleを調べていく。

そして最終的に、

- allintitleの件数

- 検索ボリューム

- 検索意図

これら3つを総合的に考慮して、狙うキーワードを絞り込むよ。

全体的な流れやallintitle以外については、下の記事にまとめている。

よかったら参考にしてね。

キーワード選定方法を初心者向けに解説!検索からアクセスを集めよう~既に記事を書いた場合~

終わりに

ということでallintitleの意味と使い方、注意点でした!

allintitleは万能というわけではないけれど、注意点を守れば有効に使える。

なのでライバルリサーチに、ぜひ活用してみてね。

ではでは、あなたの記事にアクセスを集める参考になれば幸いです!

以上、あっぴ(@mypacist)でしたー!

この記事はとても役に立ちました!特に「allintitle」の使い方とデメリットについての説明が分かりやすかったです。ライバルチェックが簡単にできることが分かり、今後のブログ記事作成に役立てたいと思います。ありがとうございます!

あっぴ様

ありがとうございます。

おあともう一つ質問ですが、もう一つのコンセプト診断の方を依頼したら今回の特定の1キーワード診断がセットの商品とかはありますか?

両方お願いしたい場合は両方購入すればいい感じですかね?

びこさん

・ワンポイント記事診断

・コンセプトスタート診断

こちらの2つセットという認識で合っておりますでしょうか?

こちらは作っていませんでしたが、せっかくなので新しくセット割引用のボタンを作りました!

下記リンクより、緑のボタンから決済可能です。

コンセプト・スタート診断

ご希望の際はご活用いただければ幸いです!

また、ご不明点があればお気軽におっしゃってくださいね。

以上、どうぞよろしくお願いいたしますヽ(´ー`)ノ

ありがとうございます。先程申し込みさせていただきました。

よろしくお願いいたします。

びこさん、お申込みとご報告ありがとうございます\(^o^)/

たった今、お申込みいただいたメールアドレス宛に、ヒアリングシートを送信しました。

確認していただければ幸いです!

検索からアクセスさせてただきました。質問よろしいでしょうか?

「というのもタイトルにキーワードが入っていなくても、強いライバルサイトはあるから。

allintitleの件数だけで測れないこともある。」

とありますが、検索ボリュームが多く、検索結果が企業ドメインのサイトしかないけどallintitle:が10件以下というキーワードは狙い目ですか?それともこれはいわゆる強いライバルサイトがひしめく狙っちゃいけないキーワードでしょうか?

びこさん、コメントありがとうございます!

あっぴです。

びこさんの方で1つ確認していただきたいのですが、

上位表示されているページには、キーワードに答えていないページ(検索意図を満たしていないページ)が1つでもありますでしょうか?

あるのでしたら、企業ドメインが相手でも勝てる可能性ありと私なら判断します。

また、やってみないとわからない部分もあるので、一旦そのキーワードを狙って様子見をしてもよいと思います。

検索意図がわからない場合も同様です。

様子見の期間としては、Googleからの評価が安定してくるまで(最近ですと、だいたい6ヶ月ほど)がおすすめです。

以上、びこさんの参考に少しでもなれば幸いです(*´▽`*)

あっぴ様

ご丁寧に解説いただきありがとうございます。

検索意図に答えていないサイトは微妙にある気はします…というような感じです。

ちなみに具体的なこのキーワード名をお伝えしてさらに詳細に判断いただく場合はあっぴ様のどの商品を購入させていただければ可能でしょうか?

とりあえず記事は書き始めようと思います。

本当にありがとうございました。

びこさん、ご返信ありがとうございます!

>>ちなみに具体的なこのキーワード名をお伝えしてさらに詳細に判断いただく場合はあっぴ様のどの商品を購入させていただければ可能でしょうか?

こちらでお願いいたします!

↓ ↓ ↓

ワンポイント記事診断

もし「記事を書く前に不安だから見てほしい」ということでしたら、上記にお申込みいただいた後におっしゃっていただければ幸いです。

(その場合は申し訳ありませんが、書いた後の記事は拝見できません。ご希望でしたら改めてお申込みしていただく形になります)

以上、どうぞよろしくお願いいたします。